Steve McQueen, el errante

Uno de los actores que ocupa un lugar muy destacado en mi educación sentimental es Steve McQueen. McQueen, que tal día como hoy hubiera cumplido 85 años si un cáncer de pulmón no siega su vida en noviembre de 1980, se convirtió en uno de mis referentes favoritos en las sesiones de cine de a las cuatro de la tarde, domingos en los que no me cansaba de ver Los siete magníficos (John Sturgess, 1960).

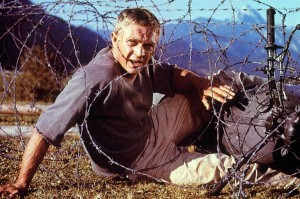

No obstante, la película definitiva, la que me hizo desde ese entonces miembro del club de seguidores de Steve McQueen fue La gran evasión (John Sturgess, 1963), que es una de esas películas que veo una vez al año y en la que –y me la sé de memoria– todavía sufro con los militares aliados que se han fugado de un campo de prisioneros alemán durante la II Guerra Mundial.

La carrera de Steve McQueen está salpicada de grandes títulos y otros que no lo son tanto pero es que incluso en esos casos si algo las salvan es, precisamente, que anda por ahí un actor al que la vida no le trató demasiado bien, sobre todo en su niñez y adolescencia, tiempos en los que solía visitar el reformatorio.

Y parte de este involuntario aprendizaje en las calles se grabó en su persona. A mi me parece un fantástico actor aunque otros piensen lo contrario.

Me encanta su trabajo como el chico de Cincinnati en El rey del juego (Norman Jewison, 1965) pero es que también me encanta El rey del juego, título en el que mantiene un duelo con grandes pesos pesados como Edward G. Robinson y Karl Malden.

Cuenta la leyenda que la película iba a ser dirigida por Sam Peckinpah, pero retiraron del proyecto al viejo Sam por protestón y acabó asumiéndolo un convencional pero en esta ocasión muy inspirado Jewison.

El paso del tiempo no le ha hecho daño a El rey del juego y aunque deteste la palabra se ha convertido en un clásico del cine norteamericano de aquellos años.

A las órdenes de Peckinpah, Steve McQueen protagonizaría dos películas: La huida y Junior Bonner.

La primera es una adaptación bastante libre de la novela de Jim Thompson, lo que explica que el escritor la detestara con cierta cordialidad y la segunda es, a mi juicio, uno de los grandes filmes del viejo Sam. Una película de vaqueros que, absorbidos por los cambios que imponen los nuevos tiempos, se dedican a ganarse unos dólares arriesgando su vida en los rodeos.

Repetiría a las órdenes de Jewison en El caso de Thomas Crown (1968), título por el que fue renocido como el rey de lo cool pese a que una extraordinaria Faye Dunaway pretendiera destronarlo y otro título clave en mi imaginario es Bullit (Peter Yates, 1968), que en parte contribuyó a popularizar en todo el mundo algunas de las empinadas calles de San Francisco, o Frisco como dirían los Beat.

También trabajó en la bélica El Yang-Tsé en llamas (Robert Wise, 1966) donde compartió protagonismo con, entre otros, un viejo conocido del reparto de La gran evasión, Richard Attenborough.

Seductor nato en la vida real y en la pantalla, Steve McQueen convenció a los idiotas que desconfiaban que fuera actor en Los rateros (Mark Rydell, 1969), que adapta una novela de William Faulkner y Papillon (Franklin J. Schaffner, 1973) donde ensombrece a un pese a todo brillante Dustin Hoffman.

Años más tarde acabaría incluso ejerciendo de jefe de bomberos en El coloso en llamas (John Guillermin, 1974) que es una de las grandes películas de catástrofe de todos los tiempos y uno de esos largometrajes que se me grabaron en la cabeza cuando lo contemplé arrobado y por primera vez en el fantástico Cine Greco en Santa Cruz de Tenerife.

No he vuelto a verlo otra vez, más que por miedo a la decepción por respeto a las sensaciones que recibí en aquel entonces.

Las últimas películas de Steve McQueen las vi acompañado de mi padre y en el Cine Víctor, sala que afortunadamente continúa abierta como el cine que siempre fue, y las recuerdo vagamente con tristeza por aquello de la ausencia.

En Tom Horn (William Willard, 1980) y Cazador a sueldo (Buzz Kulik, 1980) se nota ya la huella del cáncer en el envejecido rostro del actor, aunque la enfermedad poco o nada pudo hacer para borrarle el brillo en sus formidables ojos azules.

Su mirada, quiero creer, continuaba igual de cristalina que siempre.

Era la de Steve McQueen.

Saludos, viva el rey del cool, desde este lado del ordenador.