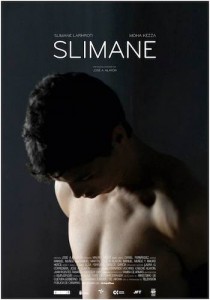

Título: Slimane. Género: Ficción/Documental. Duración: 70 minutos. Idiomas: Bereber, español, árabe. Dirección: José A. Alayón / Colaboración Puesta en Escena: Mauro Herce / Productor Ejecutivo: Laura González / Guión: Mauro Herce, Manuel Muñoz, José Alayón y Samuel Martín / Fotografía: Mauro Herce / Sonido Directo: Daniel Fernández / Edición y Postproducción de imagen: Manuel Muñoz / Montaje de pistas y Mezcla de sonido: Elsa Ferreira, Carlos García / Protagonistas: Slimane Larhroti, Moha Kezza.

Llego tarde como a otras muchas cosas a Slimane, una película que dirige José A. Alayón y que con los pasos que está dando, cortos pero seguros, procurando pisar siempre sobre suelo sólido, genera a su alrededor una aureola de película necesaria –no de culto– que reclamaba un visionado por aquello de no dejar pasar un título avalado más por crítica que por público del errático cine que podríamos llamar canario, aunque seamos poco amigos de regionalismos y su lado más extremo: el nacionalismo.

Slimane, que se exhibió entre el 24 y el 26 de octubre en TEA Tenerife Espacio de las Artes, es un producto desconcertante e incluso marciano en esta y otras filmografías. Tiene una excelente y controlada factura técnica así como un brillante reparto artísitco donde la mayoría de los actores hace de sí mismos que da credibilidad al relato que se quiere contar.

Una historia que no resulta cómoda y que se narra en clave de ficción documental sobre dos jóvenes emigrantes del norte de África que se buscan, junto a otros compañeros, la vida en un territorio fronterizo y lunar.

Slimane, que así se llama uno de sus protagonistas, propone un interesante estudio en torno al desarraigo y la soledad pero está más preocupado por la estética que por la historia, lo que desequilibra su valor como producto de entretenimiento con mensaje ya que se decanta por la discutida objetividad del documento gráfico en un retardado y no sé si consciente movimiento.

Pero esta es una clave que se revela al espectador nada más empezar la película: Slimane es un trabajo intimista y por lo tanto de individuos aunque no pierde su eco social, pero es un eco débil ya que el filme retrata el día a día de Slimane y su amigo Moha durante su vagabundeo por un territorio hostil que más que paraíso es un purgatorio en la tierra. La película no insiste en la denuncia de las condiciones de vida que padecen los emigrantes ilegales en los países desarrollados. Un Primer Mundo, casi parece que sugiere, que solo regala apariencia porque el trabajo aquí, donde debería de manar la leche y la miel, es sinónimo también de explotación.

De ahí la posible inercia de los personajes. Su deambular mientras pierden el tiempo en unos escenarios en el que los acosa la policía, van de fiesta, juegan al fútbol, comparten sus miserias y trabajan ocasionalmente porque mañana debe ser otro día. Esta es la rutina existencial de Slimane y Moha en esa tierra de nadie, purgatorio en la tierra, reiteramos, en el que viven sus protagonistas.

Alayón arma el relato con un estilo cuidado y muy pensado formalmente, pero mantiene una distancia que resta de calor humano una historia que no despierta la empatía del espectador ante el devenir existencial de Slimane y Moha.

Cuenta de todos modos Slimane con escenas de una textura poética que encienden la emoción, como la de los dos muchachos en una plantación de limoneros, fruto ácido que alguno podría traducir como un sutil reverso de la manzana del paraíso; o la charla en la que mezclan recuerdos de su casa mientras cuecen unos huevos, pero son como chispazos en un largometraje que se preocupa más por retratar estos momentos estéticamente que en explotarlos con sentimiento. Eso hace que el espectador se distancie, que no se inmiscuya, que le resulte ajeno ese tránsito por la nada y el silencio que refleja un filme que en su esfuerzo por la contención termina por resultar algo pesado y repetitivo en su media hora final.

Y que no aprovecha el punto de inflexión al que llega el largometraje cuando se muestra con elegante lirismo el drama de la ausencia de uno de ellos.

En este sentido, y admitiendo que uno de los mayores atractivos de Slimane es su cuidada puesta en escena y su estilo formal, se podría decir que éste supone también uno de sus mayores lastres porque su buena caligrafía cinematográfica olvida –o no quiere– buscar la complicidad del espectador.

Un espectador desconcertado, pero un desconcierto en el que se mezclan demasiadas contradicciones. La peor de ellas: la indiferencia que siente ante lo que pueda sucederle a sus jóvenes protagonistas.

Saludos, fundimos a negro, desde este lado del ordenador.