‘Amor fou’

Agosto 21st, 2012I.- MI PRIMERA TELE EN COLOR

La entrada de la primera televisión a mi casa fue algo así como el esperadísimo recibimiento –tras un largo y traumático parto- de un recién nacido al hogar de una deliciosa y excéntrica familia española en los años ochenta.

Por aquel entonces, averiguabas que programa o película se emitiría en color o en el tradicional blanco y negro si en la programación de la televisión que publicaban los periódicos locales aparecía un pequeño pero delator asterisco junto al título que iban a emitir.

Luego pasaba el tiempo, jugabas a lo que tenías que jugar y con exquisita puntualidad británica te sentabas frente al aparato y exclamabas ohhh cuando veías los colores que derramaba aquella pantalla hasta entonces vedada a la acuarela..

II.- Y LLEGÓ EL VHS

También recuerdo, en este post con pretendido sabor nostálgico, cuando aterrizó en casa el primer reproductor de cintas de vídeo. El debate que se suscitó entonces giró en torno al sistema por el que apostar: Estaba el 2000, el Betamax y el VHS.

La batalla la ganó en mi casa el VHS.

No saben ustedes la cantidad de cintas que grabé en este formato y que aún conservo repletas de polvo y telarañas en un cajón en el cuarto de los trastos. Podías además alquilar películas recientes en los vídeos clubes que por aquellos años se reproducían como setas en todas las ciudades de este país.

Bastaba con hacerte socio, pasear por sus entrañas mientras recorrías con la mirada las estanterías donde se almacenaban y, si tenías suerte, darte incluso un paseíllo por las porno que, habitualmente, permanecían marginadas en un cuarto adyacente y al que solo podían acceder mayores de aspecto sospechoso.

En mi imaginario, consideraba aquel cuarto como el espacio prohibido. Claro que, siendo hijo de Eva, pronto probé de la manzana del árbol de las ciencias con incursiones guerrilleras para adentrarme con entusiasmo adolescente en un género del que pronto me di cuenta funcionaba como el cine convencional: tenía su propio sistema de rutilantes estrellas.

III.- WONDERLAND

Rendí devoción a las películas protagonizadas por Ginger Lynn.

Nunca fui un fan fatal, como sí lo fueron otros compañeros de generación, por Traci Lords.

Es verdad que la magia de aquellas excursiones depredadoras en el cuarto prohibido se rompió cuando Canal + comenzó a emitir en codificado películas de este género, pero muchas de las cuales carecían de la inocente gracia de las que descubrí en aquel bosque que estaba más allá del bien y del mal. Esa fue una de las razones, y no otra, por las que aún reconozco ese canto libertario al género que sublima Paul Thomas Anderson en la aún reivindicable Boggie Nights, donde la espectacular Nina Hartley hace un pequeño pero trascendental papel. El filme se inspira en parte en la trágica vida del actor John Holmes, a quien Val Kilmer interpretó antes de que se nos echara a perder en la notable Wonderland.

IV.- VÍDEO CLUB

Con esto quiero explicar que guarde tantos gratísimos recuerdos de los vídeos clubes, muchos de los cuales comenzaron a salir del baúl de mis recuerdos al leer un artículo en El País donde se hace eco de su radical desaparición. Aunque algunos, antes de morir, estén apostando por otros modelos. Buscando, como dicen ahora los cursis, “otros nichos de mercado.”

En la actualidad soy socio de tres vídeos clubes en la ciudad que habito porque no sé, ni me he preocupado en aprender, a bajar películas. Confieso, de todas formas, que me gusta ir de vez en cuando a cualquiera de los tres videos clubes para ver qué oferta es la que me ofrecen.

Y si bien casi siempre los títulos coinciden, en uno encuentro otro cine, en un estante donde se puede leer Cine de autor que no deja de ponerme los pelos de punta como me ponía antaño otra cosa de punta la sección Porno; en otro, taquillazos de antes de ayer y hoy, y en el tercero, un apartado excelentemente nutrido de miniseries cuya existencia desconocía hasta que conozco cuando me doy una vuelta por su aparato digestivo.

V.- ALIMENTÁNDOME

Gracias a este último pude ver, recientemente, la más que correcta serie de televisión alemana basada en la vida de la familia Mann, Los Mann: La novela de un siglo (Heinrich Breloer, 2001) así como Nuremberg (Yves Simoneau, 2000) y Cuando los leones rugieron (Joseph Sargent, 1994), entre otras de cuyo nombre ahora mismito no quiero acordarme.

VI.- CUESTIÓN DE LEALTAD

Y todo ello porque aún soy leal a esos años, los ochenta y principio de los noventa, en los que ir al vídeo club se convertía en una especia de fiesta. Una fiesta con parecido similar a la que organizábamos en mi adolescencia para ver –solo para ver– los carteles de las películas en los numerosos cines que había diseminado en esta capital de provincias que es Santa Cruz de Tenerife.

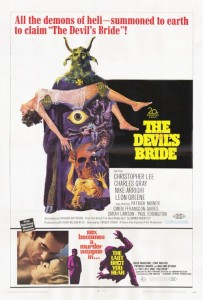

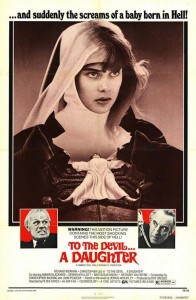

Es decir, unos días en los que podías pasarte la mañana entera contemplando los carteles que decoraban la fachada del Price, Baudet, Cinema Victoria, Víctor, Greco, Rex, Royal Victoria y otros que plagaban el callejero de una ciudad que hoy ha perdido todos aquellos islotes de evasión para una chiquillada cuya mejor fórmula de entretenimiento fue perder el tiempo en un cine.

VII.- OTROS TIEMPOS

En un cine, también es verdad, cuando el cine resultaba ser cine.

Lo escribo así porque es lo más parecido que he tenido nunca a una revelación mística. No he vuelto a sentir la misma emoción de entonces, cuando las luces de la pantalla se apagaban lentamente y se corría la cortina de la pantalla y si la película se trataba de una gran producción, pongamos por caso Lawrence de Arabia, escuchar con la mirada atenta a un cartel donde se leía la palabra Obertura, un resumen de la banda sonora del filme al que los dioses te habían invitado a asistir.

O a observar, mientras el corazón no dejaba de latir dentro de tu pecho, cómo una nave parecida a un triángulo isósceles y del tamaño de la isla de La Gomera atacaba otra de dimensiones reducidísimas en La guerra de las galaxias.

VIII.- UN REGALO DE LOS DIOSES

Todas estas películas las volví a ver tras alquilarlas en el video club pero te dabas cuenta que las reducida pantalla de tu televisor poca justicia le hacía a aquel regalo de los dioses hasta que aparecieron –muchísimo tiempo después– las teles de pantalla plana y con dimensiones espectaculares al mismo tiempo, paradójicamente, que se reducía el tamaño de la de los cines al transformarse en multisalas.

Le debo, no obstante, muchos felices descubrimientos a los vídeos clubes. Uno de los más afortunado fue alquilar Adiós al rey (John Milius, 1989) y verla dos veces seguidas. ¡Buena suerte, inglés!

Otra, en plena fiebre de cinéfago compulsivo, la de digerir La matanza de Texas y enloquecer con Leatherface bailando en la carretera con su sierra mecánica antes de que apareciera en pantalla The End.

En la sección de autor del otro video club, le debo mi progresiva y enojosa decepción con el cine de Win Wenders y mi atolondrado asombro por el siempre exquisito Betrand Tavernier, entre otros muchos. Demasiados nombres a los que recurría confiando solo en mi instinto e imposibles de reproducir en este post.

XI.- LA FAMILIA

Imagino que este viaje, de iniciación como cualquier viaje, es mucho más sencillo hoy gracias a Internet, pero este comentario –ya dije– tiene la intención de rendir un pequeño homenaje a esos establecimientos que están desapareciendo del mapa de nuestra realidad porque el mundo avanza y todo se transforma.

Tanto se transforma que este escribidor, quizá con ya demasiados años encima, necesita mimarlo para entender ese extraño amor fou que siente por un arte que apenas actualmente le emociona y desarma.

Pero no por ello renuncia a una pasión que ganó gracias a nacer en el seno de una familia que le educó a ver cine.

Un cine que se acostumbró a ver rodeado de los suyos.

Primero en aquella televisión en blanco y negro donde quedó deslumbrado con Stromboli, tierra de Dios (Roberto Rosselllini, 1950) y En un lugar solitario (Nicholas Ray, 1950) por citar dos películas de las que guardo aún su flechazo. Y que continuó más adelante y ya con la televisión en color y el vídeo VHS hasta mi partida del nido familiar.

Tiempos en los que el dvd, la pantalla plana y el disco compacto no pudieron sustituir ese cordón umbilical que contribuyó a aferrarme, yo diría incluso sicilianamente, a los míos.

Tanto, que el otro día, viendo con mi madre Camino del Rocío (Rafael Gil, 1966) me emocioné como no me había emocionado en mucho tiempo.

Y cuando escribo emocionar es que mis ojos se anegaron de lágrimas viendo una película que, como un bolero, me hizo retroceder empalagosamente en el tiempo. Un tiempo, éste, que forma parte de esa película que es mi vida.

Saludos, de un espectador que no piensa en que siempre nos quedará París sino que al final aparecerá la caballería,